Als Portmanteau, auch Kofferwort genannt, bezeichnet die Linguistik einen Begriff, der aus zwei sich überlagernden Vokabeln besteht. Der Chatbot verweist also einerseits auf das Chatten – eine gerade in der privaten Kommunikation im Zuge der Digitalisierung nahezu jedem geläufige Aktivität. Noch bekannter ist andererseits der Roboter, dessen Einführung in vielen Bereichen des Lebens bereits mit den unterschiedlichsten Emotionen begleitet wurde oder in Zukunft noch für Wirbel sorgen wird. Welche Rolle ein Roboter spielen kann, soll oder muss, um wirklich einen Vorteil zu generieren, zählt hier zu den zentralen Fragestellungen.

Exakt dieses Rollenverständnis muss auch beim Einsatz von Chatbots in der Intralogistik genau beleuchtet werden, bevor erste Schritte in der Umsetzung gemacht werden sollten. Ein automatisiertes Frage‑Antwort‑Spiel auf einer Webseite – gerade im B2C‑Bereich – ist vielen Internetnutzern bereits begegnet. Ein solches „Gespräch“ verlief bei einfachen Inhalten zufriedenstellend, scheiterte aber häufig bei einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Problematik des Nutzers. Vor allem große Unternehmen im B2C‑Bereich arbeiten daher daran, sowohl das Repertoire voreingestellter Lösungsvorschläge für ihre Chatbots kontinuierlich zu erweitern als auch Künstliche Intelligenz (KI) einzubeziehen, damit Antworten eines Tages auch ohne die Vorarbeit der Programmierer in der Software selbst entstehen können.

Rollenaufbau und Management von Komplexität

In einem industriellen Umfeld wie der Intralogistik stehen einerseits die Handlungsfähigkeit bestimmter Rollen im Betrieb und andererseits das Management von Komplexität im Fokus jeder Betrachtung.

Die fünf Assistenzmodelle von Chatbots für Mitarbeitende in (intralogistischen) Unternehmenswelten:

- Office Assistant: Durchführung administrativer Anwendungen (Meeting‑Organisation, Mail‑Entwurf)

- Performance Assistant: Beantwortung von Sachfragen (Zahlenangaben zum Warenbestand, Kommissionierungsaufträge)

- Process Assistant: Unterstützung der Mitarbeitenden / Lagerfachkräfte (Anleitung / Beratung für Arbeitsabläufe)

- Discover Assistant: Übernahme der Tätigkeitsdokumentation (Präsentation gefilterter Informationen)

- Operator Assistant: Klärung von Problemstellungen (aktive Umsetzung von Lösungsalternativen)

Noch etwas weiter – gerade bezogen auf die Fortentwicklung Künstlicher Intelligenz – in die Zukunft geblickt, sind zwei zusätzliche Assistenzsysteme denkbar, in denen Chatbots Verwendung finden könnten:

- Teaching Assistant: Realisierung von Schulungen (Erklärung – inklusive Alternativen – von Aufgaben)

- Support Assistant: Abwicklung von Unterstützungsarbeit (Ad‑hoc‑Konsultationen bei Bedarf)

Allein diese kurze Übersicht der Möglichkeiten macht deutlich, wie breitgefächert ein potenzielles Einsatzfeld für smarte Chatbots ausfallen kann.

Wie intelligent müssen Chatbots sein?

Chatbots können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. In der Fachliteratur häufig aufgeführte Kriterien sind Verwendung, Wissensdomäne und Design. Bei der Verwendung kann zwischen aufgabenorientierten und nicht aufgabenorientierten Anwendungen unterschieden werden. Der Befehl an einen digitalen Assistenten wie Alexa, das Wohnzimmerlicht anzuschalten oder den Lieblingssong zu spielen, ist klar aufgabenorientiert. Hierfür ist das Wissen innerhalb einer geschlossenen Domäne ausreichend. Für die Ausführung der Beispielaufgabe „Licht an“ wird über eine Schnittstelle zum Smart Home oder zur WLAN‑fähigen Glühbirne eine konkrete Funktion abgerufen. Für diese Art der Bereitstellung von Daten und Diensten kann ein abfragebasierter Designansatz gewählt werden, der über einen Pool von vordefinierten Funktionen und Antworten verfügt.

Generative Designansätze überwinden diese Abhängigkeit von vordefinierten Antworten und Funktionen, indem sie neue Antworten eigenständig generieren. Sie bewegen sich in einer offenen Wissensdomäne und verfügen über keine vordefinierten Aufgaben oder Funktionen. Die hierbei entstehenden Gesprächsverläufe sind nicht aufgabenorientiert und verfolgen in der Regel kein direktes Ziel. Diese Art von Chatbots wurde bisher eher im Forschungsbereich eingesetzt und hat bis vor Kurzem kaum Anwendung bei Endnutzer:innen gefunden.

ChatGPT markiert die Trendwende. Das liegt daran, dass die Aufgaben, die ein Chatbot erfüllen soll, neu gedacht werden. Während in den letzten Jahren die Aufgaben eher in einem geschlossenen Lösungsraum definiert waren – z. B. „Sende eine von mir formulierte Nachricht“ – erfüllt ChatGPT die andere Seite der Aufgabe, nämlich das eigenständige Formulieren des Texts, während Anwender:innen diesen selbst absenden.

Es stehen sich also auf der einen Seite abrufbasierte Exemplare, die komplett (vor)geskriptete Wortmeldungen ermöglichen, und auf der anderen Seite Varianten, die frei formulierte Sprache prozessieren, gegenüber. Wichtig für den Einsatz in einem industriellen Umfeld sind dabei zwei weitere Punkte, nämlich Nutzererfahrung (UX) und Bedienungsfreundlichkeit. Mischformen zwischen den beiden Kategorisierungen sind bei einem Blick in die Zukunft selbstverständlich ebenfalls nicht vom Tisch.

Was ist Computerlinguistik?

In der vom Englischen dominierten Fachsprache ist der Begriff Natural Language Processing (NLP) weit verbreitet. Einem Chatbot begegnet natürliche Sprache in den unterschiedlichsten Formen, die er erkennen und verarbeiten muss. Ihre Entschlüsselung vollzieht sich über lexikalische Analysen. In den oben erwähnten komplexeren, über einfache Befehle hinausgehenden Aufgabenstellungen trifft sie – variierend in Vokabular, Dialekt, Sprachmelodie etc. – auf den jeweiligen Chatbot. Diese menschliche Ausdrucksweise, hier als Code zu verstehen, muss in Tokens konvertiert werden, die eine zugewiesene und somit für den Bot identifizierbare Bedeutung erhalten.

Im Zuge der Tokenization werden Sätze in Wörter gesplittet und diese als sogenannte Lexeme kategorisiert. Das kann zum Beispiel mittels des Whitespace Separators geschehen. Diese daraus resultierenden Part of Speech Tokens (POS) werden beim nächsten Teilen, dem Chunking, wiederum in sinnhafte Phrasen (nominal, verbal etc.) überführt. Nächster Schritt ist dann die Named Entity Recognition (NER). Sie ermöglicht über Abgleiche Erkenntnisse wie jene, dass Schuhe Kleidung darstellen. Mittels des Einsatzes von Machine Learning muss ein solches Wissen über einen Grundstock von manuellen Trainingssätzen zunächst angelegt werden. Durch diese Entitätsfestlegung können Rückschlüsse auf die Intention des Sprechers gezogen werden. Im aufgeführten Beispiel möchte der Nutzer Schuhe in Größe 8 bestellen.

| Satz | Bestell mir einen Schuh der Größe 8 |

| Tokenization | Bestell / mir / einen / Schuh / der / Größe / 8 |

| POS | Verb / Pronomen / Artikel / Substantiv / Artikel / Substantiv / Substantiv |

| Chunking | B‑VP / I‑VP / B‑NP / I‑NP / B‑NP / I‑NP / I‑NP |

| NER | – / Kleidung: Schuh / Größe: 8 |

| Intent | Bestellung |

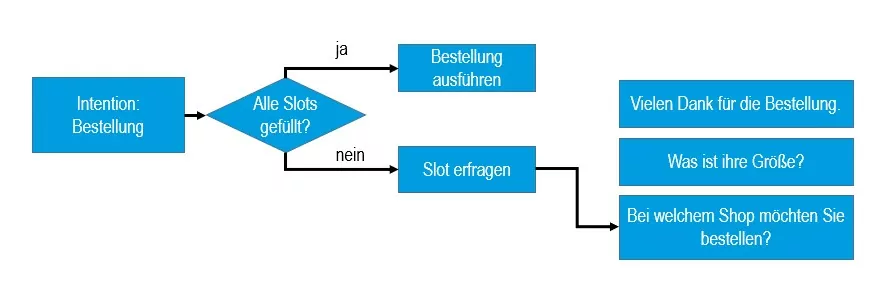

Damit ist die Botschaft zunächst aufgenommen. Die zentralen Inhalte, Intentionen und Entitäten werden im Dialogue State Tracker in Variablen abgespeichert. Das erlaubt dem Chatbot, diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen. Fehlt etwas, muss der Bot diese Informationsslots befüllen.

Slots:

| Status | Wert |

| Kleidung | Schuhe |

| Größe | 8 |

| Intention | Bestellung erkannt |

| Gefüllte Slots | Kleidung, Größe |

| Benötigte Slots | Shop |

Die oben genannten Optionen aufnehmend, kann der Chatbot hierzu entweder vordefinierte Antworten ausgeben oder er übt sich in Natural Language Generation (NLG), also dem eigenständigen Kreieren künstlicher „natürlicher“ Sprache. Sind am Ende alle Slots befüllt, ist er betriebsbereit.

Was sind die Vorteile individuell entwickelter Chatbots?

Ist in einem Unternehmen die Entscheidung für einen Chatbot gefallen, gibt es viele Optionen für dessen Umsetzung. Dabei muss den verschiedenen involvierten Stakeholdern Rechnung getragen und ein Bezugsrahmen zwischen ihnen geschaffen werden. Zu berücksichtigen sind Faktoren, die nicht per se als Einschränkungen zu verstehen sind, aber ein „Alles ist möglich“ verhindern sollen. Dazu zählen:

- Das Unternehmen selbst: Was sind die firmeninternen Ziele und Strukturen?

- Die technischen Randbedingungen: Passt das bestehende Framework, beziehungsweise sind die Fähigkeiten und Ressourcen für eine eigene Lösung vorhanden?

- Die rechtlichen Rahmenbedingungen: Existiert ein vollständig DSGVO‑konformes Framework? Schließlich werden je nach Art des Chatbots Aussagen gespeichert, die Individuen zugeordnet werden können.

Ein Anwendungsbeispiel: der Intralogistics Operator Assistant

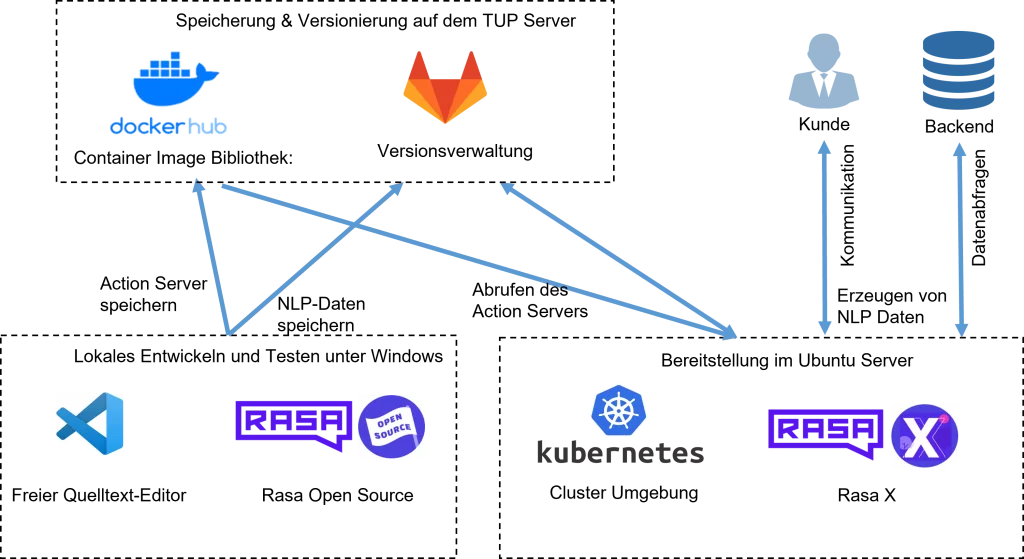

Auf Grundlage des RASA Frameworks entstand unter der Leitung von Yannick Schellert der erste Prototyp für einen TUP Chatbot. Zu Demonstrationszwecken wurde der Operator Assistant ausgewählt, dessen Einsatz in der Intralogistik besonders vielversprechend erscheint: So könnten Bestände oder Artikel gesperrt und freigegeben sowie Nachrichten an einzelne Aufträge angehängt werden. Als Datengrundlage für die prototypische Simulation dienten reale Lagerdaten aus dem TUP Dialogsystem.

Chatbot-Simulation zeigt viele Vorteile auf

Das Fallbeispiel lässt das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten in der Intralogistik ein wenig konkreter erahnen. Bereits in dem internen Testszenario, in dem nur ein Ausschnitt potenzieller Einsatzchancen abgebildet wurde, zeigt sich, welchen Mehrwert das Konzept des Intralogistics Operator Assistant bieten kann. Eine Auswahl:

- Schnelle mobile Datenabfrage auf dem ohnehin mitgeführten MDE-Gerät

- Leichte Bedienung mit individuellen Sprachmustern

- Keine spezielle Ausbildung für die Nutzung notwendig

- Kombination der beiden voranstehenden Punkte der Einfachheit:

- Fachbegriffe sind nicht zwingend erforderlich, denn auch alternative Begriffe führen zu einer geglückten Informationsabfrage. Beispiel: Die Testdatenbank verwendet den Fachbegriff „Aktor“; die Botschaft der Anfrage wird aber auch durch alternative, stärker intuitiv geprägte Begriffe wie „Anwender“ oder „Benutzer“ erkannt.

Der wirtschaftliche Mehrwert einer Chatbot‑Anwendung resultiert aus der Kombination verschiedener Funktionen. Je umfangreicher diese sind, desto hilfreicher wird der digitale Assistent. Für standardisierte Anfragen sind Einzelabrufe über eine Taste schneller und zur Informationsweitergabe effektiver. Bei komplexen Problemstellungen ist die chatbasierte Abfrage auch für neue Mitarbeitende ein intuitiver Zugang, um Informationen zu Prozessen oder Beständen bei Bedarf abzurufen, ohne in digitaler oder papierbasierter Dokumentation suchen zu müssen.

Je mehr Funktionen in die Konfiguration des Chatbots – auch jenseits der oben erwähnten operativen Rolle – integriert werden, desto wirkmächtiger wird die Technologie. So entstehen mehr Anwendungsmöglichkeiten, und auch Überblicksinformationen können einbezogen werden.

Handlungsempfehlungen als Fazit

Will ein Unternehmen das digitale Tool Chatbot für sich beziehungsweise seine Projektpartner nutzen, sollten zunächst klare Zielsetzungen definiert sowie dafür notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zentrale Variablen, die den Boden für die Installation eines Chatbots bereiten und Sackgassen vermeiden, sind folgende:

Funktionale Ausrichtung

Die wichtigste Frage zu Beginn lautet: Wobei soll der Chatbot unterstützen? Ohne eine durchdachte Antwort auf diese Frage ist dessen Entwicklung wohl immer vergebene Liebesmüh. Begleitend zum primären Einsatzgebiet sollte bereits früh reflektiert werden, welche Aufgaben ein digitaler Assistent womöglich darüber hinaus noch abdecken könnte. Je mehr der Bot zu leisten vermag, desto mehr Rückhalt wird sein Einsatz in der Belegschaft haben. Es empfiehlt sich, frühzeitig auch externe Perspektiven, wie jene von Projektpartnern, einzubeziehen, um mögliche zusätzliche Anwendungsfelder zu identifizieren. Das betrifft je nach Projekt größere Themenkomplexe, bestimmte Funktionalitäten oder auch nur einzelne Befehle. Im Bedarfsfall lassen sich gegebenenfalls auch anwenderspezifische Versionen implementieren – diese können dann im Chatbot mittels eines Features verankert werden. Die Universalität kann so im Sinne der Funktionalität weiter gesteigert werden, dabei folgen wir unserem Leitsatz „Software follows function“.

In der Science‑Fiction‑Literatur bildet sich Bots und die ihnen zugrunde liegende KI selbst fort; in der heutigen Fachsprache ist dann von starker KI die Rede. Dies trifft in der Realität (noch) nicht zu. Neue Funktionalitäten entstehen weiterhin durch menschliche Intervention. Dennoch sollten der KI ausreichend Trainingsdaten zur Verfügung gestellt werden, die wiederum die Perzeptionsdaten des jeweiligen Bots erweitern können. So lässt sich die allgemeine Bedienbarkeit zum Beispiel über einen möglichst großen Wortschatz, der das kundenspezifische Vokabular berücksichtigt, ausbauen.

Rechtliche Ausrichtung

Mit Blick auf Datenschutzrichtlinien ist es zwingend notwendig, Hosting und Zugriffsrechte der verwendeten Software Architektur rechtssicher abzuklären. Die Informationsspeicherung muss mit dem über die Datenhoheit verfügenden Projektpartner geklärt werden, sodass der Zugriff auf sensible Daten beiderseitig und vor allem sicher gewährleistet werden kann. Generell ist DSGVO Konformität im Kontext von KI ein sehr großes Thema. Mit zunehmend komplexer werdenden Anwendungen erwachsen dafür in der Zukunft weitere Herausforderungen.

Die organisatorische Ausrichtung

Die Umsetzung auf Anbieterseite ist aufwendig. Es muss daher sichergestellt sein, dass ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. Ein Chatbot‑Projekt benötigt eine Vielzahl von Mitarbeitenden in diversen Rollen. Unter anderem und vor allem sind dies:

- ein Content‑Manager

- der Chatbot‑Entwickler selbst

- der Backend‑Support

- der Schnittstellenentwickler und

- der Frontend‑Entwickler

Je nach Projekt bedarf es weiterer Betätigungsfelder, um das finale Ziel – eine exzellente UX – abzubilden.

Technische Ausrichtung

Hier schlagen die technischen Anforderungen des Datenschutzes ebenfalls zuvorderst zu Buche. Darüber hinaus bedarf es auch in Bezug auf den digitalen Assistenten selbst einer professionellen Organisation, um die Software‑Releases adäquat zu realisieren. Da parallel sowohl auf Entwickler- als auch auf Nutzerseite Daten entstehen, ist eine funktionierende Pipeline beim Continuous Development (CD) sowie der Continuous Integration (CI) essenziell. Die Fortentwicklung des Bots sollte dabei möglichst nah an den Nutzer:innen konzipiert werden. Aus dem Backend heraus sieht der Entwickler rasch, wo sich Probleme in der Alltagsanwendung ergeben und wo Optimierungspotenzial liegt. An diesen Stellschrauben muss dann gedreht werden, und die Beschäftigung damit öffnet in einigen Fällen auch den Raum, um weitere Verbesserungen zu initiieren.

Ausblick

Während bisher aufgabenorientierte Chatbots im geschlossenen Lösungsraum agierten, zeigen verschiedene Large Language Models, wie ChatGPT, Llama oder Gemini, was jetzt im offenen Lösungsraum möglich ist. Inzwischen sind auch multimodale Ein- und Ausgaben in Form von Text, Bildmaterial sowie Code möglich. Spannend wird es im Hinblick auf die Qualität der Kombination der beiden Anwendungsfälle – wie beispielsweise in der Anfrage: „Formuliere individuelle Weihnachtswünsche und versende sie direkt an alle Angestellten.“ Ein solcher Schritt birgt jedoch auch ein gewisses Risiko. Wenn anstatt Weihnachtswünschen plötzlich Ostergrüße versendet werden, sorgt das allemal für einen Lacher. Aber was ist, wenn ein Operator Assistant in der Intralogistik eigenständig alle Bestandsdaten löscht? Hier wird es wichtig, Chancen und Risiken abzuwägen und Zugriffsrechte abzustimmen.

LLMs glänzen schon jetzt mit weit gestreutem Wissen und der Fähigkeit, in mehreren Iterationen Ergebnisse anzupassen. Was ist also möglich, wenn man die Technik mit Insiderwissen in einem speziellen Fachgebiet füttert, indem ihr alle firmeninternen sowie öffentlich verfügbaren Informationen rund um Intralogistik zur Verfügung gestellt werden? Dann könnte es möglich sein, Mitarbeitende auch bei komplexeren Aufgaben wie einer Lagerplanung unterstützen zu können. Ob eine Maschine am Ende effizienter plant, optimiert und anpasst und wie viel Freiraum wir ihr dabei geben möchten, wird die Zukunft zeigen.

Zusammenfassung

Chatbots in der Intralogistik versprechen die Automatisierung von Prozessen und somit eine Effizienzsteigerung in der Abwicklung unterschiedlichster Aufgaben. Doch die Entwicklung steht hier noch am Anfang und bedarf einer exakten Auseinandersetzung mit der zu lösenden Herausforderung – denn sonst entsteht aufgrund unklar definierter Anforderungen schnell Frust bei den Beteiligten. Dies gilt es durch intelligentes, zielgerichtetes Handeln bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Leseempfehlung

Einführung zu Klassifikation

- A Survey on Conversational Agents/Chatbots Classification and Design Techniques von Shafquat Hussain, Omid Ameri Sianaki und Nedal Ababneh

- A Survey on Dialogue Systems: Recent Advances and New Frontiers von Hongshen Chen, Xiaorui Liu, Dawei Yin und Jiliang Tang

NLP‑Verständnis

- Natural Language Processing (Almost) from Scratch von Ronan Collobert, Jason Weston, Léon Bottou, Michael Karlen, Koray Kavukcuoglu & Pavel Kuksa

Dieser Beitrag erschien in einer gekürzten Variante in der Ausgabe 7 2023 des Fachmagazins DHF Intralogistik.

Zurück zur Startseite

Zur unseren weiteren Blogbeiträgen

Zu unseren Referenzen